今回も、特許のお話し。

試作品を開発したあと、

“これって特許取れないか?”

と思うときってありますよね(^-^)

そのときは、弁理士に相談するのが

一番早いですね(^○^)

では、弁理士に相談するときに、

どんな準備をすれば良いんでしょうかね?

正味な話、初めての特許相談

などのようにまったく不慣れな場合には、

何にも準備は要りません。

手ブラでもOK( ^o^)ノ

お近くの弁理士に相談して、

聞かれたことに答えれば大丈夫です。

最初の段階ですので、

まずは、特許が取れそうか?

取れそうならどうすれば良いか?

取れなさそうならどうすれば良いか?

について、弁理士と方向性を

確認しましょう(^○^)

その上で、その方向性に向かって

対応すればOKですね(^_^)b

ただし、多少慣れてきたら、

少しでも準備しておくと、

相談時の深さとスピードが

変わってきます(^o^)

ある程度準備しておくことは、

相談者にもメリットがあるんですね。

では、どんな準備をしておけば

良いでしょうか?

まずは初級レベルです(^_^)b

初級レベルとしては、

まったく知らない第三者が

見て分かるような資料を

用意することです(@_@)

決まった型はありませんが、

重要なのは、

“まったく知らない第三者が

見て分かる”

ということです(^_^)b

弁理士は、一般的には技術にも

ある程度詳しいですが、すべての技術に

精通しているわけではありません。

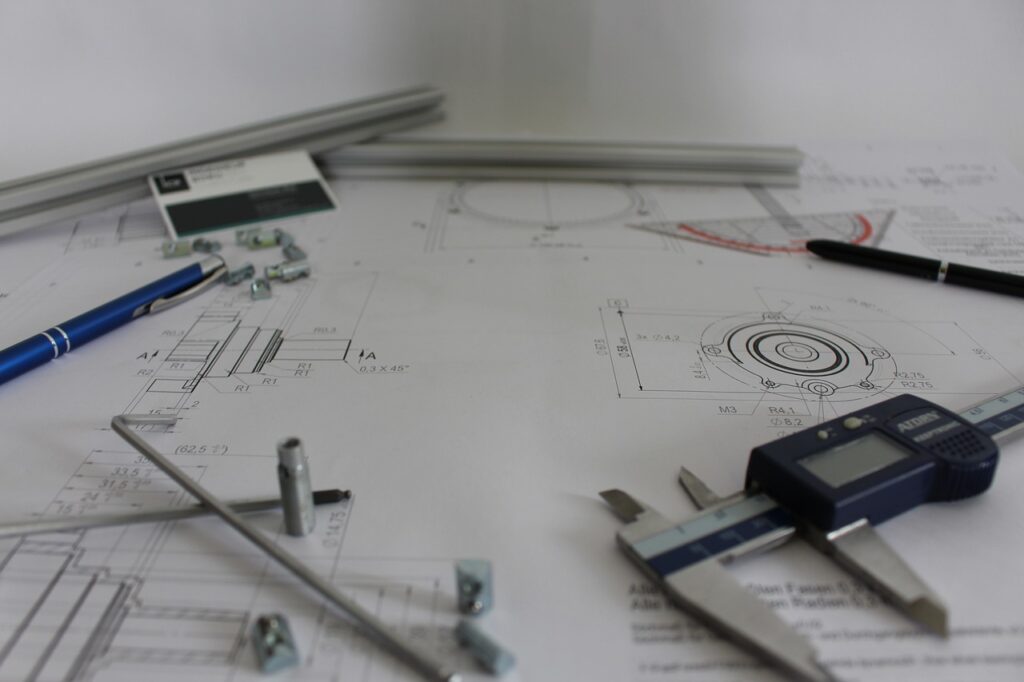

特に、目の前の試作品の

開発内容や開発技術の詳細については

弁理士よりも開発者の方が

詳しいのが普通です(°°)

ですので、相談したい開発内容について

まったく知らない第三者が理解できる

ような資料を用意して、

まったく知らない第三者が理解できる

ような説明をすると、話しがスムーズに

進みます(@_@)

このときのコツは、

“全体から部分へ”

ということです(^_^)v

例えば、今回の試作品の工夫点が

とある部品Aの形状だったとしましょう。

最初に、部品Aの図面から

“この形をこうしました”

と説明しても、

まったく知らない第三者は、

なかなか理解しにくいでしょう(>_<)

それよりも、そもそもこの試作品は、

どういう機械で、どこでどんな風に

使われるのか、という全体像についての

説明を先にすると良いですね(^o^)

その上で、こんな風な構造になっていて、

“その中にこういう部品Aがあります。

この部品Aはこのように機能する

ものです“

という前提の説明を先にしましょう。

そうすれば、先ほどのような

部品Aの図面に基づいて、

“部品Aのこの形をこうしました”

という説明が、

第三者でも理解しやすくなります。

“こんな初歩的な話しをするのは

相手に失礼ではないか?“

といった気づかいは一切不要です(^O^)

最初の相談のときは、

“全体から部分へ”を意識して、

まったく知らない第三者でも

理解し易くなるような説明をすると、

1回の相談レベルが深く早く

なりますので、相談者にとっても

メリットがありますよ(^○^)

それでは続きは、また次回。

━━━━━━━━━━━━━━━

●●今回のネオフライト奥義●●

・最初は手ブラでもOK!

・初級レベルは、資料を用意!

・全体から部分へ!

━━━━━━━━━━━━━━━

業界初の”エンタメ系”実践特許術!

「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ